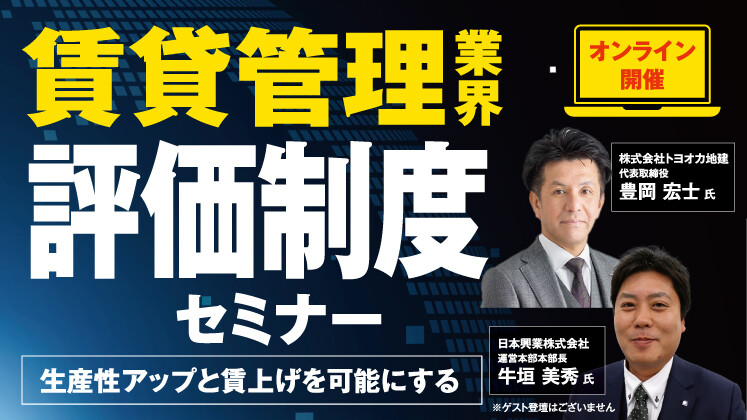

賃貸管理業界 生産性を高める「評価制度」の設計図

賃貸管理業界の皆さま、いつもお世話になっております。

物価高騰、人材獲得競争の激化、そしてZ世代・α世代という新しい価値観を持つ社員・顧客との向き合い——。 現代の賃貸管理業界を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

その中で、貴社には「管理戸数と戸あたり粗利の頭打ち」「管理メンバーのモチベーション低下」、そして最も深刻な「賃貸仲介営業の3年離職率の壁」という、業界特有の3つの課題が横たわってはいないでしょうか 。

これらの課題を根本から解決し、「生産性1,000万円」を達成する成長軌道に乗せる鍵。 それは、場当たり的な賃上げや福利厚生の強化ではなく、企業と社員の未来を規定する「評価制度」の抜本的な再構築にあります 。

このコラムでは、賃貸経営の常識を覆し、貴社の持続的成長(サステナグロース)を実現する「次世代型評価制度」の必要性と、その設計において見落としてはならない「1+3の視点」を解説します。

第1章:2026年、賃貸経営の最大テーマは「生産性向上」である

多くの経営者が「利益の源泉は管理戸数である」と信じてきました。しかし、現代において、単なる戸数の拡大は激しい競争とコスト増に飲み込まれ、疲弊を招くだけです 。

2026年、賃貸管理業界の経営における最大のテーマは、間違いなく「生産性向上」にシフトしています 。

生産性の向上とは、単に業務を効率化することではありません。それは、「物価高騰や賃金ペースアップといった環境激変の中でも、企業価値を高め、社員に報いる体制を構築すること」を意味します 。

具体的には、以下の要素が不可欠となります。

・管理戸数の拡大と戸当たり粗利の増加

・業態の付加(不動産仲介、リフォームなど複合業態への対応)

・業務の効率化

これらの要素を実現するためには、社員一人ひとりの行動と成果を正しく評価し、会社の成長戦略と連動させる「評価制度の変革」が欠かせません 。

第2章:貴社の成長を阻む「業界特有の3つの課題」と評価制度の役割

賃貸業界には、他の不動産業界にはない特有の構造的な課題が存在します。

課題1:管理戸数&戸あたり粗利アップの停滞

【お悩み】 「管理替え」を促すオーナー営業の目標が曖昧で、バリューアップ提案による収益向上も一進一退だ。

【評価制度の役割】 単に「受託件数」を追うのではなく、オーナー様の利益を前提とした営業活動(管理替え営業、バリューアップ提案など)を正当に評価する仕組みを構築することです 。 特に、退去後の原状回復に留まらず、入居率と家賃アップを同時に図る「物件のバリューアップ提案」は、戸あたり粗利を向上させる最重要施策であり、これを実行・支援したメンバーを評価する仕組みが不可欠です 。

課題2:管理メンバーのモチベーションと生産性の限界

【お悩み】 「淡々と行う事務作業に将来が見出せない」と、賃貸管理の「要」であるメンバーのモチベーションが上がらず、生産性も伸び悩んでいる 。

【評価制度の役割】 賃貸管理メンバーには、「MBO(重点目標評価)」を導入することが極めて有効です 。 日々の事務作業の効率化や、オーナー様・入居者様の満足度向上といった定性的な貢献を評価軸に加えることで、彼らの業務に「将来性」と「意味」を与えます 。モチベーションが向上すれば、自ずと生産性1,000万円の突破も視野に入ってきます 。

課題3:賃貸仲介営業の「3年離職率」の壁

【お悩み】 賃貸仲介営業は3年ほどで一人前になるが、そこから先のキャリアが見えず、エース級がすぐに退職・転職してしまう 。

【評価制度の役割】 賃貸仲介からの**「職種コンバート」**を容易にする「キャリアパス」の明確化こそが、離職率を食い止める決定打です 。 賃貸仲介からオーナー営業、または管理職へキャリアアップを図る際、社員が最も嫌がるのは「給料が下がるコンバート」です 。同じ等級であれば職種が変わっても給与が変わらない賃金設計を行うことで、キャリアパスと連動させ、自社で長く働く意味を見出してもらいます 。

第3章:失敗しない評価制度構築のための「1+3の視点」

「以前、評価制度を作ったが、まったく機能しなかった」という経験をお持ちの経営者様もいるかもしれません 。それは、評価制度の構築が「1+3の視点」を欠いていたという理由によるものです 。

視点1:【グランドデザイン視点】(評価制度策定の意義の明確化)

まず、なぜ評価制度を変えるのか、その意義を明確にすることが全ての出発点です 。 「管理メンバーの生産性向上」「戸あたり粗利の向上」「3年離職率の低下・職種コンバート」といった具体的な経営課題の解決に直結する設計でなければ、制度はただの紙切れになります 。 また、賃貸仲介、賃貸管理、オーナー営業、管理事務など、多様な業種が混在する賃貸業界の特性と、複合業態展開への対応を最初から織り込む必要があります 。

視点2:【人事視点】(キャリアパスとジョブコンバートの設計)

社員に「この会社で働く将来像」を示すのが人事視点です 。

キャリアパスの設計: 「エキスパートコース(専門職)」と「マネジメントコース(管理職)」の複線型キャリアプランを明確にします 。

ジョブコンバートの設計: 賃貸仲介から管理、オーナー営業への異動(ジョブコンバート)がスムーズに行えるよう、制度的に担保します 。これにより、賃貸仲介の「3年限界」を突破し、エース級の定着を図ります 。

視点3:【評価視点】(定量・定性・スキル、MBOの活用)

評価は、社員の納得度と成長に直結する最も重要な部分です。

多面的な評価軸: 「定量(数字)」だけでなく、「定性(プロセス)」や「スキル」といった多様な評価軸を組み合わせる必要があります 。営業ばかりが評価され、管理部門から不満が出る状況(ギスギスした歩合至上主義)を解消します 。

MBO(重点目標評価)の活用: 年間の経営テーマや、社員に特に頑張ってほしいテーマ(例:システム導入、物件データベースアプリ作成など)を重点目標として設定し、評価に組み込みます 。

視点4:【賃金視点】(労働分配率とジョブコンバートを意識した設計)

賃金設計は、評価制度の最終的な出口であり、社員の納得感に最も影響します。

労働分配率の意識: 会社の経営体力と成長を見据えた適切な「労働分配率」の目安を設定し、過度な人件費高騰を防ぎます 。

ジョブコンバートを意識した賃金設計: 前述の通り、職種コンバートしても給与が大きく変動しないよう、等級制度と連動した賃金設計を行います 。

ベースアップと歩合設計: ベースアップの考え方、そしてギスギスしない「ユニットインセンティブ」などの歩合設計のノウハウが必要です 。

船井総合研究所が開催する【賃貸業界 生産性を高める評価制度セミナー】は、まさに上記で解説した全ての課題と解決策を体系的に習得するための、賃貸経営者に特化した唯一無二の機会です 。

不動産業界コンサルティング

船井総合研究所

コンサルティングに関するわからないこと、

知りたいことは、

まずは私たちへご相談ください。